【时尚芭莎网讯】时尚芭莎

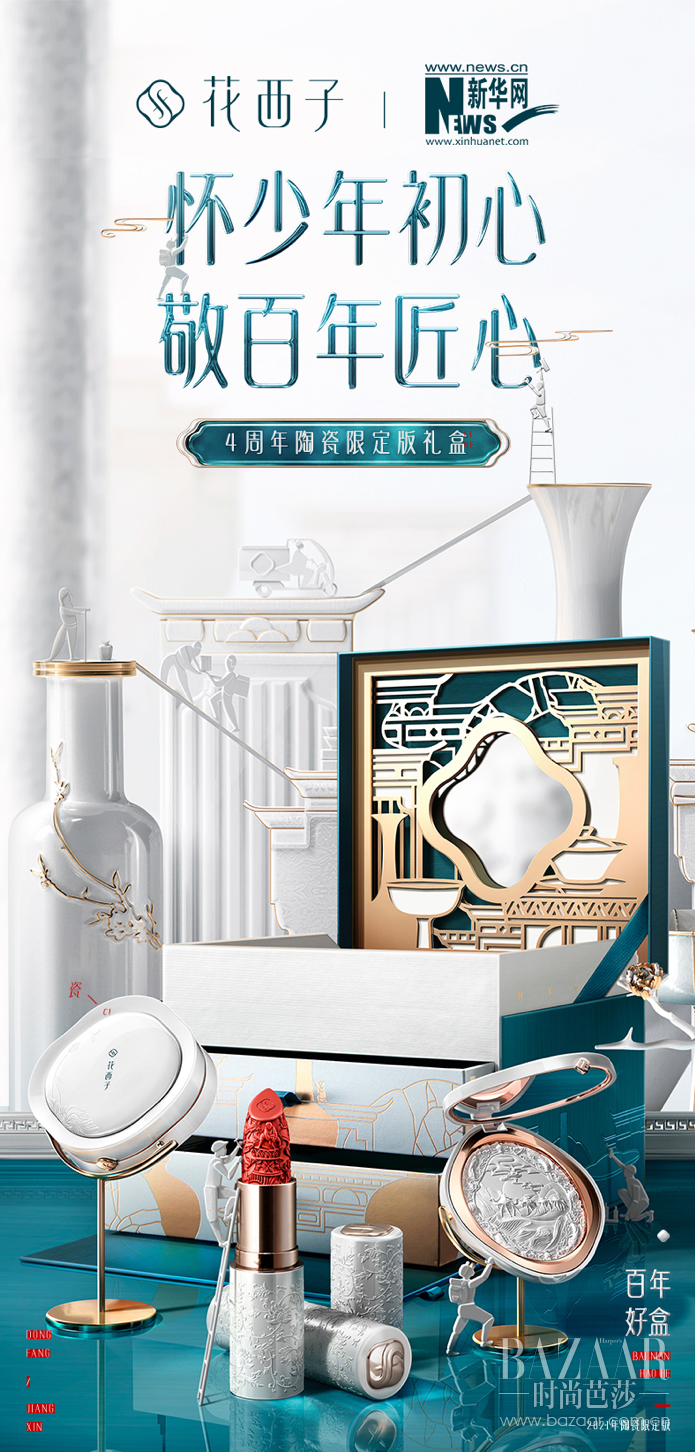

2021年2月23日,东方彩妆品牌花西子官宣时代少年团为品牌大使。共怀少年初心,致敬百年匠心。于此同时,花西子携手新华网推出了陶瓷限定版礼盒——“百年好盒”。以瓷为器,传承百年匠心。

东方彩妆与东方少年的相遇

2021年,花西子提出百年品牌愿景。希望以百年品牌为师,保持谦卑心和敬畏心,坚持匠心和恒心,持续为用户创造价值。放眼中国百年品牌,经历了无数次风雨动荡,才得以在各自领域中成为佼佼者。对花西子而言,百年之路才刚刚开始,仍是一个“少年”。

时代少年团是新时代中国男团的优秀代表,也是未来可期的东方少年,由马嘉祺、丁程鑫、宋亚轩、刘耀文、张真源、严浩翔、贺峻霖七人组成。 他们很好地诠释了“少年”该有的气质:清新俊逸的气质、凌云朝气的精神面貌、风华正茂的才能与潜力、未来可期的前景、志存高远的理想愿景、初心如一的坚守和自强不息的拼搏精神。这些特质都与花西子深有共鸣。

“百年好盒”以瓷为器,传承百年匠心

花西子携手新华网推出陶瓷限定版礼盒——“百年好盒”。这款礼盒是花西子以外雅内秀的定窑白瓷为灵感打造的陶瓷系列美妆产品,历经72道工序匠心打磨而成。礼盒内含陶瓷口红、陶瓷气垫、陶瓷蜜粉饼。

众所周知,陶瓷是东方文化之瑰宝,也是匠心工艺之大成,凝结了中国人民劳动智慧的结晶。在古代中西方贸易往来的过程中,发挥了文化交流的桥梁和纽带作用,被视为中国文化的重要名片之一。

以瓷为器,传承百年匠心,这一份雅致东方礼,代表了花西子与时代少年团对于“怀少年初心,敬百年匠心”不变坚持。东方“少年”,未来可期。未来,花西子与时代少年团携手,共同传承东方美。