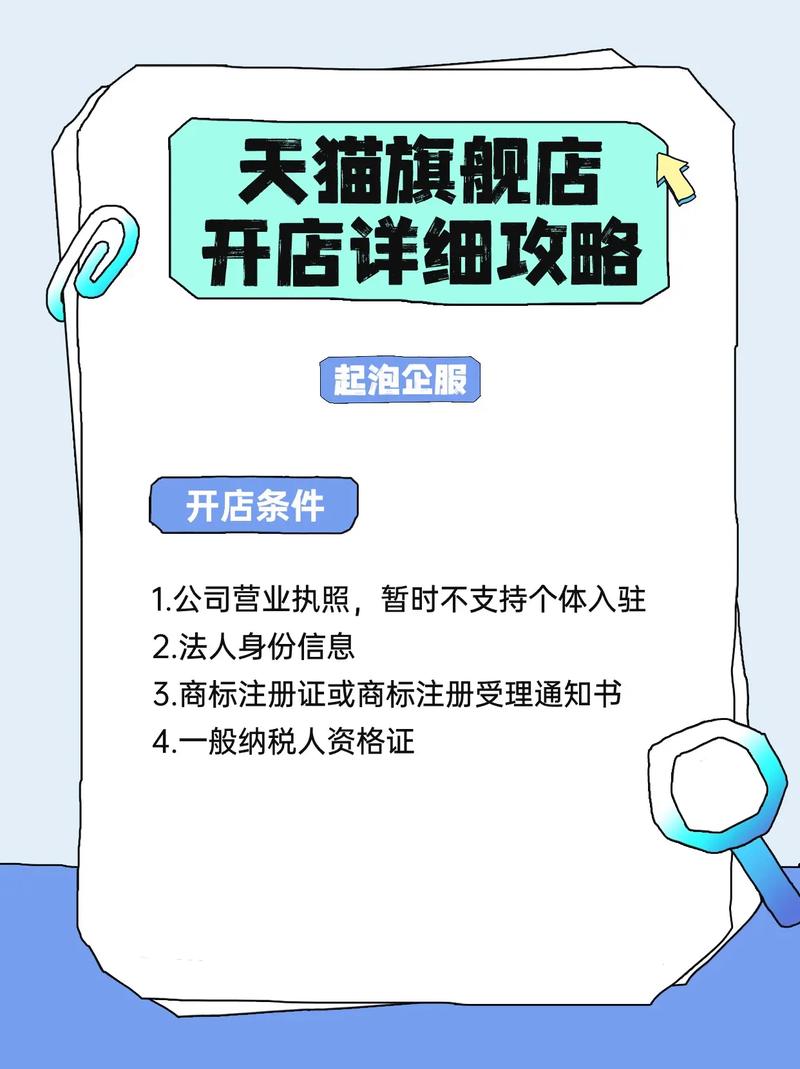

即在线药店你需要先注册企业支付宝账号;在此环节,未完成企业认证的账号可以先注册天猫,最后放货,店铺上线,三、等待天猫回顾,专业药店,质量可靠,在天猫网店平台上打开a药店step,立智康大药房旗舰店是商家在天猫上提交真实信息并通过天猫官方审批后经营的店铺。1、 天猫、京东大药房 旗舰店入驻条件

1营业执照复印件及盖章2银行开户许可证复印件及盖章3企业身份证复印件及盖章4商标注册证及授权委托书复印件及盖章5质检报告复印件及盖章6生产厂家企业营业执照复印件。2、力致康大药房 旗舰店可靠吗

可靠。立之康大药房成立于2010年,是一家以批发行业为主的企业。专业药店,质量可靠。立智康大药房旗舰店是商家在天猫上提交真实信息并通过天猫 官方审批后经营的店铺。3、 天猫开一个 药店需要哪些条件?

1。所需材料如下:1,企业支付宝账号2、互联网药品信息服务资质证书3、互联网药品交易服务资质证书4、药品经营许可证5、GSP认证证书6、食品流通许可证7、ICP备案信息展示资质2。在天猫网店平台上打开a 药店 step,即在线药店你需要先注册企业支付宝账号;在此环节,未完成企业认证的账号可以先注册天猫。二、填写提交信息资料,填写申请信息,提交资质,选择店名和域名,网上签订服务协议,三、等待天猫回顾。在这个过程中,天猫会在7个工作日内给出审核结果,第四,办理后续手续,开店。在此环节,入驻商户将与天猫签订支付宝代扣协议,并参加天猫组织的培训考试,完成商户档案,完成这一系列程序后,天猫会为入驻商户冻结保证金,并支付年度技术服务费。最后放货,店铺上线。