【时尚芭莎网讯】时尚芭莎

主笔/葛亮

小说家,文学博士。现居香港,毕业于香港大学中文系。任职大学中文系副教授。

许多年前,在我们家所生活的小区,发生过一起案件。

一个高级工程师忽然失踪了。

两年内,活不见人,死不见尸。在家人几乎放弃时,他忽然又回来了,与他离开时同样突兀。

他再出现时,并不见褴褛但脸上挂着莫测甚至狡黠的笑容。第二年,他的太太就和他离婚了。从此他孑然一身,也放弃了公职。

老年后,他成了我父亲的棋友。

但仍然对这失踪的两年只字未提。再后来,在参加他的追悼会时,父亲说,他一定是,“过烦了”。

所以,当重读保罗.奥斯特《纽约三部曲》,我忽然想到了这位叔叔。

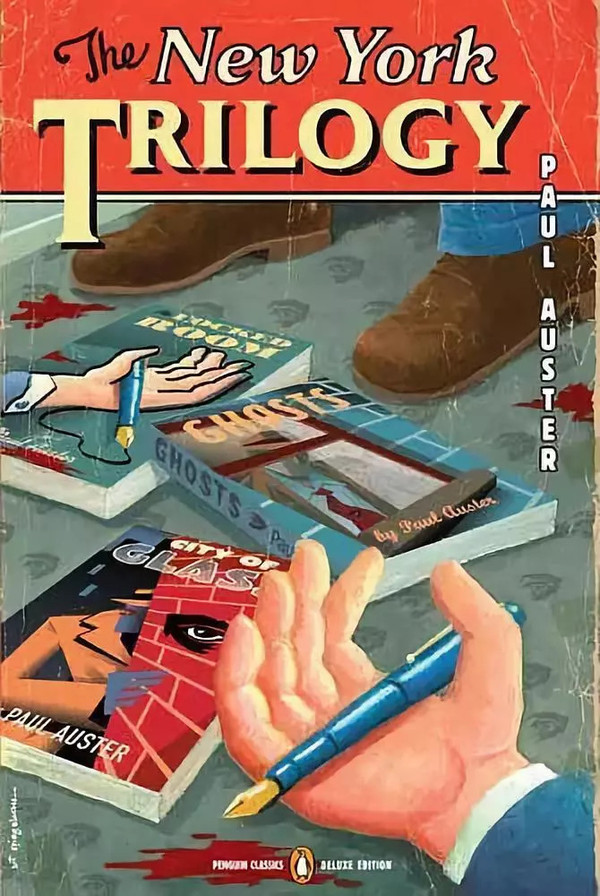

保罗·奥斯特《纽约三部曲》

他的幸运之处是,人生并未因为失踪而被覆盖,或幸耶不幸。

《紧锁的房间》中范肖这个角色,在他本人导演之下,他的好朋友“我”取代了他的人生。

在假设的死亡后,“我”成为他文学手稿的经纪人,并令后者一炮而红。

此后“我”似乎顺理成章地娶了他的妻子,成了他孩子的父亲。

当“我”为这种平静而安逸的生活甘之若饴时,忽然发现范肖还活着。

“我”怀着复杂的心情与这位昔日老友会面,而后者却坚决地不愿回到以往的生活,转而将一本红色笔记本交给我。

这样的故事自然不会发生在中国,我们似乎太难以决绝地对待自己的逃离。

“归来”是一种妥协,也是代偿。

“团圆”似乎成为某种意义上的文化魔咒。

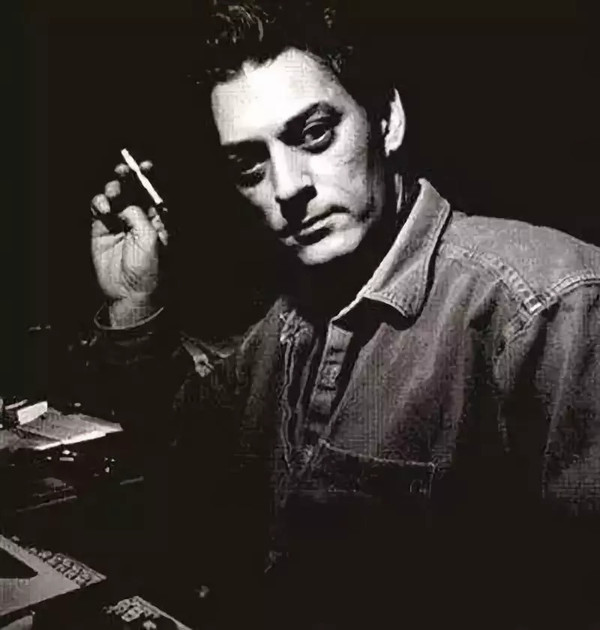

保罗·奥斯特

王宝钏十八年的寒窑苦等,等来了薛平贵,也等来代战公主。

西安城南曲江大雁塔附近有个五典坡村,据说是寒窑的遗址。窑前还有一座祠庙,祠柱上一副对联,一联写着:“十八年古井无波,为从来烈妇贞媛,别开生面”。这是有关性别的吊诡。

中国式逃离很难彻底。

因为妻室附庸的意义,旁的人指指点点,以及被觊觎染指,全都是男子自身的德行缺憾。

归来,含有了破镜重圆的意图,也是社会认同的自我救赎。

范肖逃离的两年,没有人知道其中的细节。

保罗·奥斯特的青年时代

奥斯特用了一种充满了存在主义戏拟意味的表达来形容那本纪录了他失踪期间线索的笔记本:“每一句话都抹去了前面一句,每一段文字使下面的文字段落失去了存在的可能。”

一个人可以如此完全地逃离,不留痕迹。

相反,奥斯特对追寻者这个角色的设定显然更为残忍。

首先是他必然是个足够不幸的单身汉,或许是为了令他面对怪异的案情可以轻装上阵。

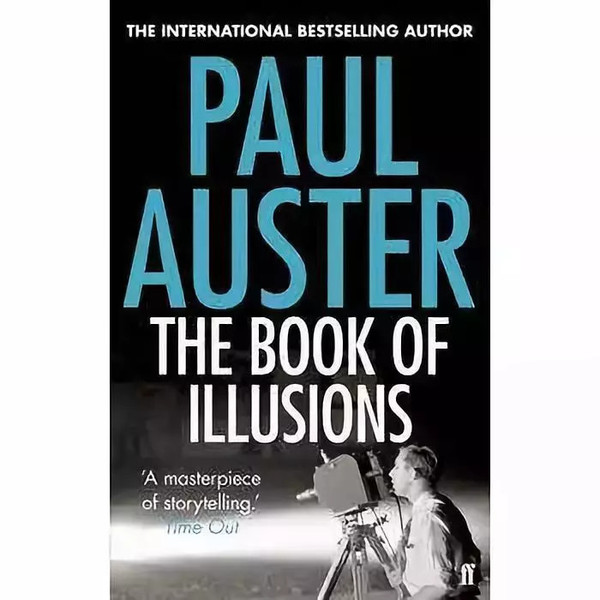

《玻璃城》的主人公奎恩,妻子丧生,鳏居依赖写作悬疑小说为生。而奥斯特的另一部长篇《幻影书》中的主人公齐默教授的处境,更可说是奎恩的加强版,堪称惨绝人寰。

他的妻儿三人在一场空难中不幸遇难。

并且如若他不是态度过于积极地赶上这次航班,或可以避免这场灾难。

坚执的偶然性成为了悲剧的源头。

奎恩的委托任务来自一个荒诞的电话,原本是交托给叫做保罗.奥斯特的侦探(作家并非单纯的自恋,事实上你可以借此看到他庞大叙述策略的轮廓,这个名字无处不在,包括作者、人物、甚至读者)。

保罗·奥斯特《玻璃城》

委托人是一个年轻富豪,祈求奎恩追踪出狱后的亲生父亲以帮助躲避后者的迫害。然而最后委托人与追踪对象双双消失。

奎恩成了一个神经质般的守候者。

等待的结果已不再重要,过程的消解,呈现出贝克特式戏剧的荒诞底色。

或者这就是保罗·奥斯特,一个孤独的侦探,在纽约清冷的街道上,竖着大衣领子、郁郁而行。

他忽然回过脸,是一双略带惊恐的、疲惫而无力的眼睛。

只是一刹那,你还未看清楚,他就又回转身去,一点点地消失在熙熙攘攘的人群中了。

本文原载于《时尚芭莎》10月上 读书专栏

编辑/徐晓倩