电视剧《梦华录》 团扇

团扇,又称“宫扇”或“纨扇”,在汉代就十分盛行。

西汉才女班婕妤就曾作《团扇歌》:“新裂齐纨素,皎洁如霜雪;裁为合欢扇,团团似明月。”古人寄情于物,将团扇喻为圆月,更在扇中寄托了团圆和美的寓意。

从左到右依次为:清 陈枚《月曼清游图册》之碧池采莲 故宫博物院藏、清 《雍正十二美人图》故宫博物院藏、明 唐寅 班姬团扇图 台北故宫博物院藏

团扇一般用丝绸、纱、绫等材料制成,扇面通过彩绘、刺绣和缂丝等多种工艺形式进行装饰。其中浙江的绫绢扇颇为有名,扇面绢丝细腻,轻如蝉翼,色泽温润光亮,更显图案栩栩如生。

团扇除了最常见的圆形,后来还发展出各式形状,如葵花、梅花、六角、蕉叶、梧桐叶、海棠等形状。

团扇 故宫博物院藏

团扇 故宫博物院藏

“团扇,团扇,美人频来遮面。”在古代,团扇不仅可以摇动生风,还可用于遮面障羞,是须臾不可离手的雅物。大家闺秀以扇障面,掩饰自身的羞怯;或借扇掩面而笑,秋波暗送,欲说还休。

古时新娘出嫁还有“却扇礼”之俗。“何如花烛夜,轻扇掩红妆?”团扇掩面,一为避邪,二为遮羞,也寓意团圆好合。电视剧《知否》中,明兰出嫁时,便是用团扇遮住面庞,薄扇之下,新娘隐露红妆。

《知否》剧照

一柄团扇,就这样道尽了东方女子的含蓄之美。

然而团扇并非女子专属,古代男子也用团扇,宋代赵佶《听琴图》中便有男子手执团扇的描绘,及至清代男子仍有使用。

宋佚名《十八学士图》台北故宫博物院藏

折扇,又称“摺扇”,收则折叠,用则展开,既便携实用,还美观大方,深受明清文人雅士的喜爱。当时在扇面上挥洒丹青翰墨,蔚然成风,本为消夏纳凉之日常实用品的折扇,成了文人士大夫怡情遣兴的媒介,拥有了“怀袖雅物”的别称。

清 雍正十二美人图

明成祖朱棣喜爱折扇卷舒之便,还有端午节赐群臣折扇的传统,官员持扇写扇的风气盛行。

清代各式折扇 故宫博物院藏

起初,折扇还有男扇和女扇之分,区别就在于扇骨上,男扇扇骨较长,多为九尺以上。女扇则小巧精致,多在七寸以下,便于携带。

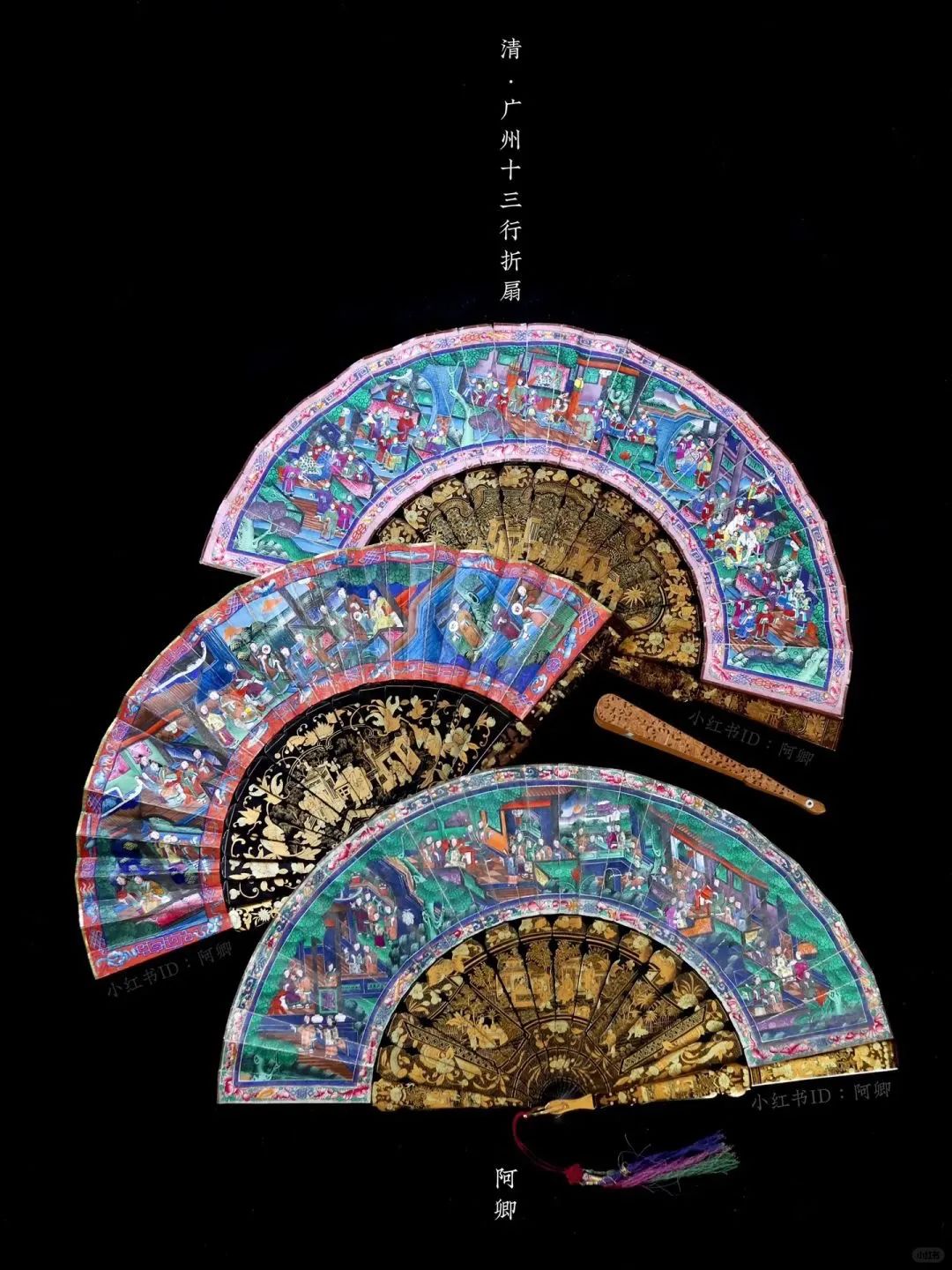

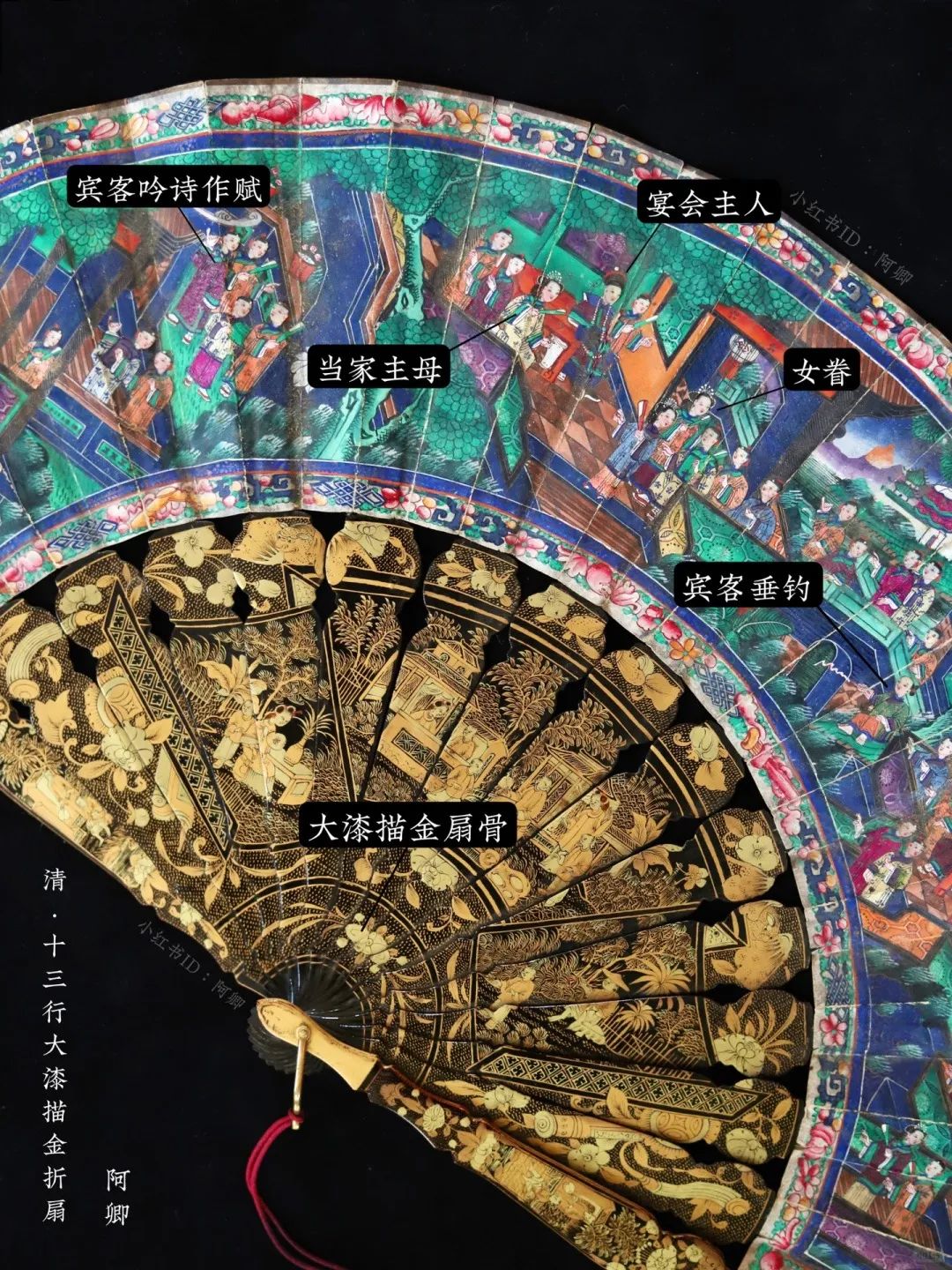

在十七、十八世纪,来自中国的这扇香风,乘着广州十三行的商船飘洋过海,扇动起一阵风靡欧洲上流社会的中国风(chinoiserie),这些远洋海外的折扇被统称为“外销扇”,在国内较多馆藏于广东省博物馆、广州十三行博物馆,流在海外和私人收藏的更是居多。

清代广州十三行外销折扇

清代广州十三行外销折扇

收藏/图源:阿卿

这些外销扇以西式技法再现东方风情,制作工艺包括珐琅、骨雕、黑漆描金、螺钿等,精美绝伦,体现了当时中国出口手工艺品的高级审美,成为当时欧洲名媛贵妇们争艳斗丽的时髦配饰。

外销折扇 广东民间工艺博物馆藏

葵扇,即用蒲葵叶制成的扇,俗称蒲扇,常见于南方。

“南风不用蒲葵扇,纱帽闲眠对水鸥。”炎炎夏夜,一把蒲扇,一个西瓜,陪伴了多少人的童年。凉风裹挟着淡淡叶香,摇曳起无尽的夏日松弛感。

清 孙璜 团扇仕女册

童年回忆里活佛济公的形象总是手执一把破烂的蒲扇,似癫似狂,嬉笑人间。

《杖扇新录》中提到:“僧用蒲扇,道用羽扇。”蒲扇和羽扇在古时似乎分别承载着佛与道的文化意象。

台北故宫藏 清宫《十二月令图》 儿童手持蒲扇

别看寻常的蒲扇朴素无华,它同样可以精致如艺术品,如广东新会的火画扇工艺。

火画扇多由葵叶制成,以火作画,通过火烙工艺在扇面上烙出各种图案。烙烫在扇面上的画作诗词不同于水墨画,扇叶被烫焦的痕迹或深或浅、或粗或细,线条分明、颇具风雅之韵。火画葵扇被国家列为特种工艺品。

一扇一世界,方寸之间,以小见大。

扇子作为中国文化的一种载体,承载了丰富的历史与文化内涵,纪录古人生动的生活与审美志趣,也是中国人友谊和爱情的使者。

「扇」与「善」同音,古人也借「扇」寓「善缘」,古人常将扇子作为珍贵的礼物赠友,祈愿友谊长久圆满。古代君王也常把扇子惠赠臣子作为礼物,明成祖朱棣喜爱折扇卷舒之便,有端午节赐群臣折扇的传统。

一扇凉风,吹拂千年。

今天,当我们再次欣赏这些古老的扇子时,不仅是在感受凉意,更是在感受一种传承、一种文化、一种艺术。扇子盈尺,却凝聚了匠师们的聪明才智,蕴含着人们丰富的思想情感,成为独特的中式美学符号。